| 概要(TOP) ラッパ型尺八 尺八と言えるか 春慶塗風尺八 長D管 プロフィール |

ラッパ型尺八 |

|

ラッパ型尺八 詳細

|

伝統を打ち破る

ここに旧来の伝統を打ち破り、新しい芸術性を取り入れた革新的な尺八を開発しましたので紹介します。革新的な尺八として、菅尻をラッパ型にした尺八を作ってみました。

単にラッパ型にすると甲音がでなくなりますがその問題も解決しました。

しかし先人たちの並々ならぬ努力によって築き上げられた多くの点は変えるに変えられない所ばかりです。

仏教では、仏陀の教えを基に、後継者たちがいろいろの戒律を作ったり、いろいの宗派に発展していますが、それらの根本はやはり仏陀の教えを変えてはいません。もしそれを変えれば仏教ではなくなってしまうからです。

今回紹介します革新的な新しい尺八も、根本は伝統的を重んじています。

変えられる部分について芸術性を私なりの視点から取り入れました。

下に芸術性を取り入れた革新的なラッパ型尺八2本の写真を載せます。

尺八に行動性をもたせる

尺八に豊かな行動性をもたせるために、写真でご覧いただくようにラッパ状にしました。しかしラッパ部の内部は単なるラッパ形状ではありません。

内部を単純にラッパ状にしますと開口端効果に周波数特性が発生してしまい、甲音にした場合に1オクターブの音程が取れなくなってしまいます。

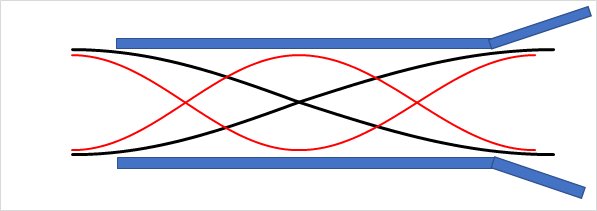

下の図をご覧ください。

黒色の波の右端よりも赤色の波の右端が内側に寄っていますが、これが開口端効果の周波数特性を模式的に示した図です。

京都大学のKURENAI氏による「管楽器吹鳴の非線形現象とその解釈をめぐって」の論文にもありますが、詳細は「開口端効果」および「ラッパ状開口の問題」の所で説明します。

開口端効果の周波数特性

この問題を解決するため、技術的に工夫し、ラッパ形状でありながら甲音を完全に出せるようにしたのです。

要するに豊かな行動性をもたせるために、芸術的に外観をラッパ状にし、しかも甲音を完全にするために技術的な工夫をしたのです。

問題点解決のための工夫

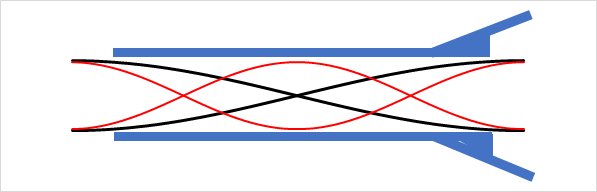

甲音の場合にも乙音と同じ開口端効果を生じさせたいわけですが、従来の尺八は見事にこの問題をクリアーしています。ラッパ型にしてもこのようにするために、ラッパの内面に段差を設けることにより解決できました。

この段差と周波数特性を示す図を示します。

ラッパ内面の段差と周波数特性

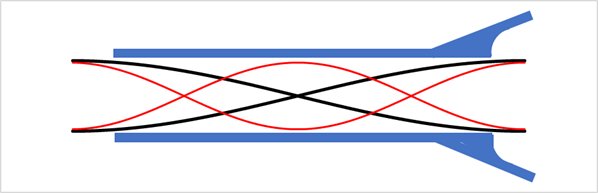

この段差の形は平面に限ったものではありません。

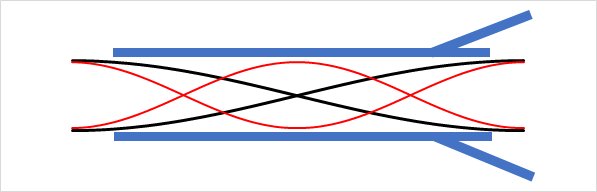

次の2つの図に示しますように、Rを付けたテーパー状、又は筒状にしても同じ効果を発揮できます。ラッパ部内面の段差の写真はこちらをご覧ください。

ラッパ内面のRテーパー段差と周波数特性

ラッパ内面の筒状段差と周波数特性

若い輝きを持つ尺八にする

また、これは技術的問題は含んでいませんが、従来の尺八は一本の竹で作り上げるか、途中で中継ぎを行い、2本に分割する構造になっています。その中継ぎ部には金属製の平板とか、銀三線とか、桜の皮など帯状のものが装着されています。要するに従来の中継ぎのある尺八は、ほぼ中央に1か所帯状の飾りがあるわけです。

私はこれを若い輝きを持つ尺八にするために2か所に配することにしました。

見掛け上3分割の尺八とするわけです。

この帯に輝きを持つ材料を使いますと、尺八全体が若々しく輝いて見えます。

管頭の形状

従来の竹の尺八は節を利用して顎当たりを作っていますが、節は胴に対して凸形状ですので、私には滑らかさに欠けているように思われました。そのため下から頭部に行くにつれて徐々に太くなるよう逆円錐形が接する形状にしました。

また歌口は琴子流のように角を付けず、都山流のような横に長い楕円形でもなく、縦長に近い楕円形にしました。

これは芸術性と言うよりも、製作を容易にするためです。

円筒を角度を付けて斜めに切断すれば自然にこの形を作ることが出来るからです。

材料

以前に何本か従来形の尺八を作りましたが、竹はあきらめました。思い描く斬新な形状には到底できないからです。

そのため「木」を使うことにしました。

まだ木の種類としては検討不十分ですが、現在は「松」を使っています。

加工しやすく、丈夫なところが気に入っています。

加工方法

加工には木工旋盤を使いますが、その木工旋盤は出作りしました。普通の木工旋盤は長物を加工する場合、センター押しを行いますが、私はセンター押しを使いません。

太くて長い鉄のボルトの両端をベアリングで固定し、このボルトを回転駆動します。

尺八ならば必ず縦の穴が必要ですから、材料に最初に縦の孔を開けておき、今お話ししたボルトにはめて両端から締め付けて固定します。

これを回転しながら横からバイトで削るわけです。

しかし苦労したのは縦に長い穴を開けることです。

長い材料に長い穴を開けるのに、ボール盤の高さが不足してしまいました。

ボール盤の台座からチャックの間に長い材料と長いドリルを入れなければならないのですが、とてもまともには入りません。

このため2つの工夫をしました。

1つは、材料を台座の横に取り付け、ボール盤のヘッドをその真上までずらすことです。

もう一つは、材料の半分より少し長いだけのドリルを使い、中ほどまで穴を開けたところで今度は反対側から開けるのです。

この方法により、小型のボール盤でも穴を開けることが出来ました。

塗装

新しいものを作ると言う観点からは逆行するかもしれませんが、ピカピカのプラスチック製に見えるような塗装にしたこともありますが、古い漆塗りの温かみに引かれ、飛騨春慶塗のような仕上げにしてみたくなりました。木目まで見せられ、斬新さの中に自然の姿を透かし見ることが出来ます。

いやしかし、なんと難しい事でしょうか、この春慶塗は。

失敗ばかり重ねました。色むらや刷毛跡がまともに見えてしまうのです。

ペンキなら不透明ですから重ね塗りで充分きれいに仕上がりますが、これにはほとほと手を焼いています。

何とか恰好は付いていますが、未だに自分で気に入る仕上げにはなっていないと言えます。

まとめ

ラッパ型にすることよって、従来得られなかった豊かな行動性と、若い輝きを持つ尺八にすることが出来たのです。斬新な新しい楽器が出来たと言っても過言ではないでしょう。

世界に例を見ないのではないかと思います。逆に言えば、「これは尺八とは言えない」と言われる方もおありになるのではないかと思えるほどです。

今までとは違う観点から価値のある尺八を作り出すことが出来たと自分では思っています。